みなさん、あけましておめでとうございます!!!ブロガーのMieです😄

2021年はたくさんのご愛顧ありがとうございました。

2022年もコスメトラベルのライターとして、日々前進していきますのでどうぞ宜しくお願い致します。みなさんの2022年がより明るく楽しいものになりますように・・💖

さて、今回の記事は国内旅行編、冬の京都に行ってまいりました✨

一緒に旅行に行った叔母に着付けもしてもらい、京都市内を着物で観光したり、

レンタカーを借りて京都市街を観光したりしました。

3日間の冬の京都をレポートしていきたいと思います!

1日目:日本百選の1つ「天橋立」から見る景色

みなさんは日本三景をご存知ですか?

宮城県の「松島」、京都府の「天橋立」、広島の「厳島」が日本三景に登録されています。

京都市から車で約2時間、京都の「海側」にある天橋立は、日本百選にも選ばれており、その形が天に架かる橋のように見えることから「天橋立」の名が付きました。

天橋立は幅が細い道で約20m、広い道で約170m、全長約3.6kmの砂嘴(さし)でできた砂浜です。大小約8000本もの松が海の上の砂浜に茂っている珍しい地形で、その中を歩いたり、自転車で渡ったりすることも可能です。歩いて渡ると片道約50分、自転車では約20分です。また、水がとても綺麗なので夏には海水浴場で泳いだりとすることも可能です。私は個人的にその水の綺麗さに驚きました。とても透き通っていて、海外の海を想像させるような透明度でした。

天橋立の南側にある「天橋立ビューランド」と北側にある「傘松公園」の両施設を回れるセット券が観光案内所で販売していたので、2箇所から天橋立を見物しました。

チケット代は大人1200円、小人600円で購入日と翌日の2日間有効のチケットです。

天橋立ビューランドは、文珠山(もんじゅやま)の山頂にある展望施設です。休憩所や小規模な遊園地や公園、売店もあり、天橋立を眺めながらのんびりとすることができます。また、施設内には龍をイメージした回廊があり、絶景を眺めながら爽快に空中散歩を楽しむことができます。

展望台へはリフトかゴンドラで上がります。運行が15分に一度、先着順で並んで山頂へ登ります。天橋立を南側から正面に見ることができるビューランドからの眺めは、天橋立が天に舞い登る龍のように見えることから、「飛龍観(ひりゅうかん)」と言われています。私が行った日は天気が悪く、曇っていたのでなんとなくでしか分かりませんでしたが、晴れた日には景色が鮮やかになり、海が空に見えるそうです。

そしてこちらは、北側にある傘松公園からの眺めです。成相山(なりあいさん)という山の中腹部にあり、ここもリフトかゴンドラで展望所まで登っていきます。乗り場付近にはおみやげ屋さんや神社があり、ちょっとした観光地となっていました。

傘松公園からの眺めは天橋立ビューランドからの眺めとはまた異なり、こちらは一直線に伸びているように見えます。その姿が天橋立が天に昇る龍のように見えることから、ここからの景色は「昇龍観(しょうりゅうかん)」と称されています。

天橋立といえば「股のぞき。」傘松公園は、その発祥の地と言われています。天橋立に背を向けて立ち、自分の股のあいだから天橋立を見ると、天地が逆転し、海が空に見えることから、龍が天へ舞い上がる様に見えます。股のぞきをして見る光景は、天橋立神話に登場する「天上世界」なのだと地元の人に語り継がれているそうです。

天橋立と陸地をつないでいるのが、廻旋橋(かいせんきょう)です。船が通るたびに90度旋回し、「動く橋」として知られるとても珍しい橋です。天橋立の南側にあり、付近にはお食事所が集まっています。

全長約36mで可動部分は約27mだそうで、真ん中を中心にして船が通れるように旋回します。1923年に手動の廻旋橋ができ、当時は大人数名で手動で橋を旋回していましたが、1960年から現在のような電動式になったそうです。

私達が島に渡り、戻ろうとしている時に船が来たので運良く廻旋橋が旋回する様子を見ることができました。1日何回旋回するか、またその時間は決まっておらず、あくまで船が通る時だけ旋回するので、今から橋が旋回しますよ、というアナウンスなどはありません。タイミング良く見ることが出来たらラッキーです✨

2日目:着物を着て京都市内を散策

次の日は、着物を着ておめかしをして、三年坂と二年坂を散歩した後、清水寺へ行きました!

昼間の景色とガラッと変わり、夜はライトアップされていてなんとも威厳を感じます。

この石畳と古い町並みがとても着物によく似合います😘

京都には何度も旅行に行きましたが、お着物を着てお散歩したことがありませんでした。着物で京都の古い町並みを散歩するという夢が叶ってとても嬉しかったです!!

三年坂(さんねんざか)

三年坂(さんねんざか)は産寧坂(さんねいざか)再念坂(さいねんざか)とも書きます。

清水寺境内の安産に御利益がある「子安の塔」に続く坂であることから「産(生む)寧(やすき)坂」といわれています。この坂を通って清水寺へ参詣すると安産すると古くから語り継がれてるそうです。 そして、清水寺で祈願した者が願いが叶った後、再度参拝するための参道であることから「再念坂」と呼ばれる道であったとも言われています。また、808(大同3)年にできたので「三年坂」とも書くそうです。

みなさんはこの三年坂にとんでもないジンクスがあるのをご存知ですか?

この坂を登っている途中で転ぶと「三年以内に死ぬ」とか。ただ、ひょうたんを持っていれば「転んでも死なない」という言い伝えもあり、坂の下には大量に大小のひょうたんが吊るされたお店があります。

年末年始ということもあり、清水寺の寺院内はとても混んでいたので、コロナも考慮して清水寺の中に入ることは断念。しかし坂の上からの景色でも私には大満足でした😆

この日は天気も良く、京都市内の景色を隅々まで見渡すことができました。

小腹が空いたので京都のストリートフード「ゆばチーズ」を食べながら休憩。

注文するとその場で揚げてあつあつを食べることができます。魚系の練り物の中にチーズが入っていて、それを湯葉でくるんで揚げており、とても美味しかったです。

そして帰りは三年坂の北に続く二年坂(二寧坂)を下り、日本家屋のスターバックスに立寄りました。伝統的な外観の建築を残したままの京都二寧坂ヤサカ茶屋店。畳の間で正座をして美味しいコーヒーを飲み一息。着物と京都の伝統を、思う存分堪能しました!

芸能人もお忍びで通う名店「安参 (やっさん)」

その日の夜は祇園にある肉割烹、「安参 (やっさん)」でお食事。

昭和23年創業の歴史あるお店で、開店前から並びます。1階はカウンター席と奥に小部屋があり、二階にもお座敷があります。芸能人もお忍びで来ているとか・・・

お肉をいろんな形で堪能しました✨

住所:京都府京都市東山区祇園町北側347-67

3日目:四条大宮・嵐山散策

翌日は四条大宮にある「とり伊」で早めのランチ😋

住宅街の中にポツンとあり、注意をして歩かないと通り越してしまいそうな日本料理店。

海外生活が長かったせいか、私は丼物が大好きで、特に親子丼が大好物なんです😜旅行に行くといつも各地の親子丼を食べます!

京都の人は鶏肉を好み、「かしわ」と呼んで、水炊きやすき焼きにしていただきます。とり伊の親子丼は700円とリーズナブルでしかもコラーゲンたっぷりの鶏スープがついてきます。明治時代の創業時から変わらない調理法で作られる名物の親子丼をいただきました。

700円のランチ日替わりメニューもあり、いずれも一品、ご飯、特製スープがついて、お値段税込700円。

住所:京都府京都市下京区松本町278

前回の京都では京都の名店、西陣 鳥岩楼(にしじん とりいわろう)にも行きました。こちらは古風な一軒家がそのままお店として使われ、中庭を眺めながら畳の上でおいしい親子丼を堪能できます。こちらもコラーゲンたっぷりの鶏スープがついて900円です。ランチにはメニューがなく、親子丼のみ。お店に入り、お席に着いたら注文をしなくともお店の方が運んできてくれます。

どちらも水炊きの美味しい京風親子丼がいただけます。京都へ立ち寄った際にはぜひランチで訪れていただきたいです。

住所:京都市上京区五辻通智恵光院西入ル五辻町75

美味しい親子丼を食べて体力もついたところで、この日は嵐山へ移動しました。

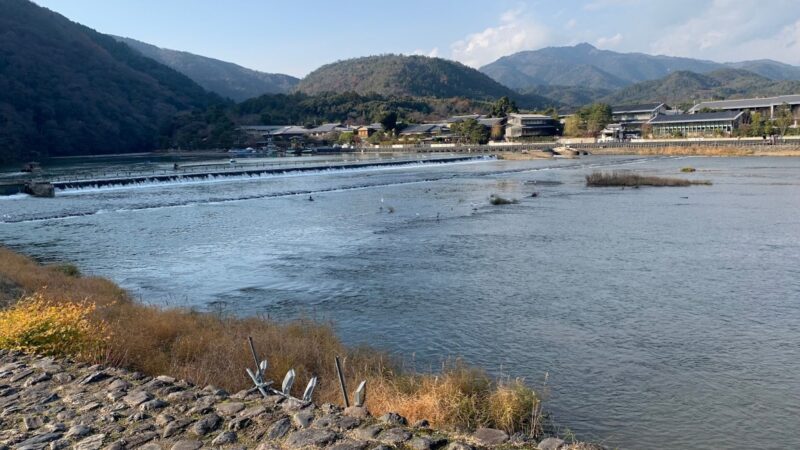

渡月橋

嵐山をバックに見る渡月橋はインパクト大でした😳✨

渡月橋は834〜848年頃にできたと言われており、現在のものは昭和9年(1934)に完成したものです。橋を流れる川は大堰川(おおいがわ)と言い、月が渡るさまに似ているところから亀山天皇が渡月橋と命名したと言い伝えられています。

嵐山には3つの最寄駅があり、路面電車・嵐電の「嵐山駅」は嵐山の中心部といちばん近く、渡月橋まで徒歩7分ほどでした。他ふたつの駅はJR「嵯峨嵐山駅」と阪急「嵐山駅」です。渡月橋は春夏秋冬、時間帯によって表情を変え、京都の自然風景を存分に楽しめるのも魅力のひとつです。

冬の京都は夜になるとライトアップされる観光名所が多く、嵐山は毎年12月にライトアップイベント「嵐山花灯路」が行われています。ライトアップされた嵐山は、近くまで迫ってきているような、とても迫力ある幻想的な光景でした。

渡月橋を渡り、付近のおみやげ屋さんを見ながら竹林の道(ちくりんのみち)へ。

嵐山・竹林

竹林の道は約200メートルにわたって続く風情のある小道で、外国人観光客もその京都らしい光景を見ようと大勢訪れます。嵐山花灯路の期間中の12月にはライトアップされた昼間とは違う顔の竹林の道を歩くことができます。

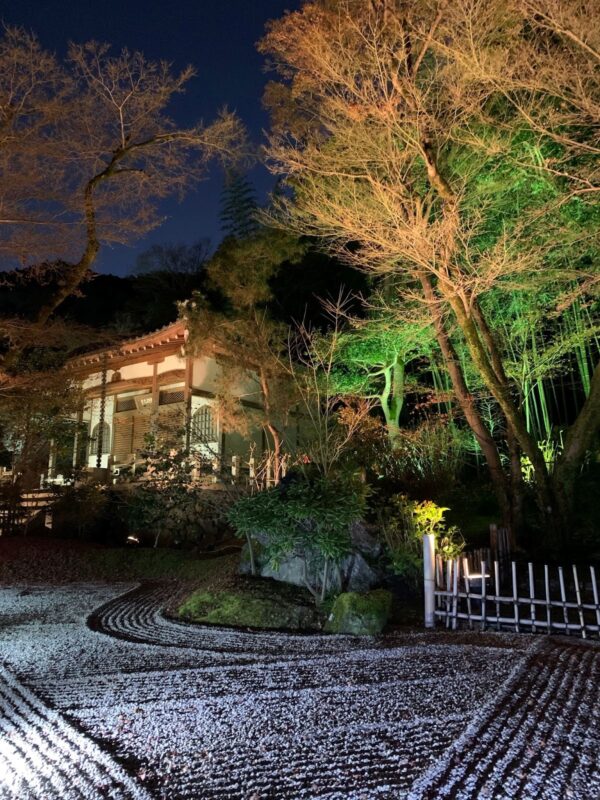

日が暮れた後には夜間拝観をしていた宝厳院(ほうごんいん)へ。

宝厳院(ほうごんいん)

なんとも情緒たっぷりで、思わずため息をついてしまいそうな宝厳院の夜の顔を見ることができました。院内へ入れるのは春と秋のみで、夜間拝観も時期によって限られています。

庭園や建物は時代劇の撮影に使用されているそうで、お庭を拝観しているとなんだか遠い昔にタイムスリップした気分でした。

4日目:世界遺産の下鴨神社を参拝

最終日は、世界遺産の下鴨神社へ。

下鴨神社は賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃとも呼ばれ、国宝にも登録されています。鴨川の下流にあるということで、通称下鴨神社と言われています。上流の方には京都でもっとも古い神社、上賀茂神社も存在します。

約500mほどの参道を囲むように群生している「糺の森(ただすのもり)」を抜けると本殿に到着します。本殿は西本殿と東本殿に分かれており、東西ともに国宝です。西本殿は厄除け、交通安全の神様「賀茂建角身命」が祀られていて、東本殿は縁結び・安産・育児の神様「玉依姫命」が祀られています。

見てください!この迫力ある豪華な絵馬!!!

毎年、年始にはその年の干支が描かれた大きな絵馬が飾られるそうです。私が参拝に訪れたのは12月18日。去年の干支の牛と、今年の干支の虎が描かれた特大サイズの絵馬が飾られていました。年を越して、干支の動物たちがバトンタッチをするかのように並んで飾られているのを見ることができました😍

こちらは「言社(ことしゃ)」という末社です。

下鴨神社は各お社ごとに御神徳があり、それを干支で表わし、子年から亥年までの生れ年の守護神として信仰されるようになったお社なんだそうです。言社は7つの御社からなり、それぞれに十二支の守り神が祀られていて、自分の干支の御社を参拝すると良いとされています。私はイノシシ年なので亥の守護社へ参拝しました。

神社の中を流れるみたらし川は、みたらし団子の発祥の地なんだそうです。土用の丑の日にこの池の清水に足をつけると疫病や脚気にかからないと言い伝えられています。毎年7月の「土用の丑の日」前後に行われる「みたらし祭」では、御手洗池(みたらしいけ)に足を浸して無病息災を願うことから別名「足つけ神事」とも言われています。

最後までご購読ありがとうございます😆

今回のブログでは、冬の京都を紹介しました。

個人的に、2021年をきっちり終え、2022年への期待と抱負を胸に抱けるような、とても明るい気分になれたいい旅でした。家族旅行だったので、親族と充実した時間が過ごせたのもプラスです🎵

みなさんのさらなる幸せと飛躍を願って・・✨

今年もどうぞ宜しくお願い致します!!